In der Technischen Redaktion sind wir oft mit einer konkreten sprachlichen Frage konfrontiert, auf die man schnell eine zuverlässige Antwort braucht. Wo muss man nochmal den Bindestrich setzen? Wo finde ich den korrekt gebildeten Plural von bending radius? Hier stellt sich also die Frage: Wonach muss ich in welchem Wörterbuch suchen? In Teil 1 haben wir uns bereits verschiedene Wörterbuchtypen angesehen. Die verschiedenen Informationen will ich am Beispiel „Rechnung“ zeigen. Spoiler: Es ist etwas vielschichtiger, als es auf den ersten Blick erscheint.

Persönlich sehe ich mich bei der Arbeit mit zwei Szenarien konfrontiert, bei denen mir Wörterbücher helfen:

- Szenario 1: Ich erstelle eine Technische Dokumentation auf Deutsch oder auch mal auf Englisch, wie es in anderen Technischen Redaktionen auch häufig der Fall ist.

- Szenario 2: Bei der Terminologiearbeit und Übersetzung brauche ich detaillierte Informationen zu Sprach- und Sachwissen, um die größtmögliche Bedeutungsübereinstimmung zweier Wörter beurteilen zu können.

Mehrsprachige Wörterbücher

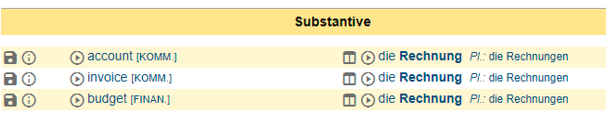

Am häufigsten werden wohl zweisprachige Wörterbücher konsultiert, um etwa das englische Wort für „Rechnung“ zu finden. Das Online-Wörterbuch Leo bietet meist sehr viele Einträge in einer Liste geordnet nach Wortarten an, sodass man bei speziellen Suchanfragen hier vergleichsweise öfter fündig wird. Allerdings sind die Zusatzinformationen etwas dürftig, wenn man sich allein einige mögliche Einträge für „Rechnung“ im weiten Bereich der Geschäftswelt ansieht. Sind das nun gleichwertige Synonyme, die ich in meinem Kontext gleichermaßen verwenden kann?

Beim Online-Wörterbuch PONS werden die Einträge nach Bedeutung gegliedert und mit mehr Zusatzinformationen versehen – aber auch das reicht nicht unbedingt. Bei meinen Szenarien ist es ungenügend, einfach einen zweisprachigen Wörterbucheintrag zurate zu ziehen. Es muss gewährleistet werden, dass sich die Bedeutung der Wörter in den jeweiligen Sprachen entsprechen und das kann ich hier nicht überprüfen.

Übersetzungen des Wortes „Rechnung“ im Online-Wörterbuch Leo (https://www.leo.org)

Einsprachige Wörterbücher

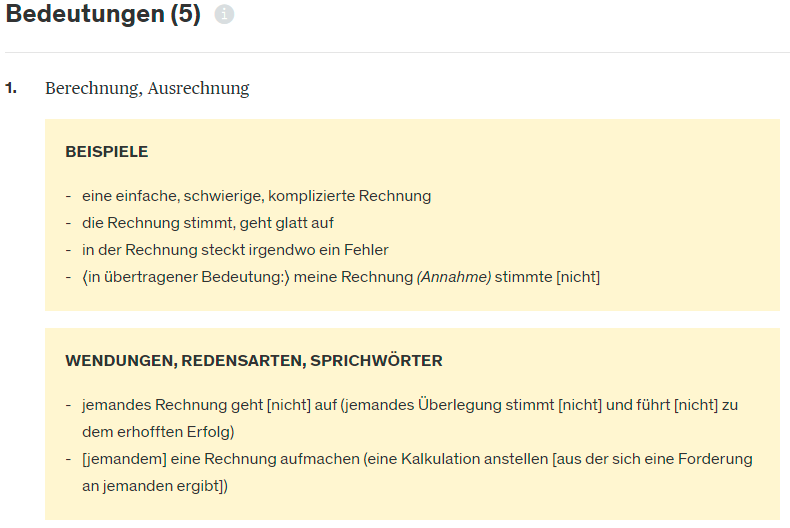

In einsprachigen Nachschlagewerken hingegen sind Details und genau die Spitzfindigkeiten zu finden, auf die es uns meist ankommt. Die genauen Bedeutungen von „Rechnung“ kann man im Duden finden. Des Weiteren sind für die größtmögliche Entsprechung auch weitere Kriterien entscheidend, nämlich die Verwendungshäufigkeit oder bestimmte Verwendungseinschränkungen für das gesuchte Wort und dessen Synonyme. Diese können mit Angaben wie veraltete, informelle, regionale, bildungssprachliche oder fachsprachliche Verwendung versehen sein. Bei der gezielten Recherche nach Synonymen wird man ebenfalls im Duden oder auch im Woxikon fündig.

All diese Informationen sind relevant, um die richtige Wortwahl für den Kontext auswählen zu können und der Zielgruppe gerecht zu werden. Während „Faktura“ bei deutschen Leser:innen eher ein Stirnrunzeln auslösen würde, ist das ein gewöhnliches Wort in Österreich und der Schweiz. Verwende ich bei meiner Zielgruppe lieber die sprechendere Bezeichnung „die laufende Rechnung“ für die Berechnung von Soll und Haben oder besteht mein Adressatenkreis aus Fachleuten, die „Kontokorrent“ problemlos verstehen? Eine hilfreiche Zusatzinfo ist, dass ich „Rechnung“ in dieser Bedeutung nicht im Plural verwenden kann. Genau bei diesen detaillierten Fragestellungen, für die wir Sprachprofis gerne mal Rede und Antwort stehen müssen, hilft der Duden.

Zusatzinformationen zum Begriff „Rechnung“ im Online-Wörterbuch des Dudens (https://www.duden.de)

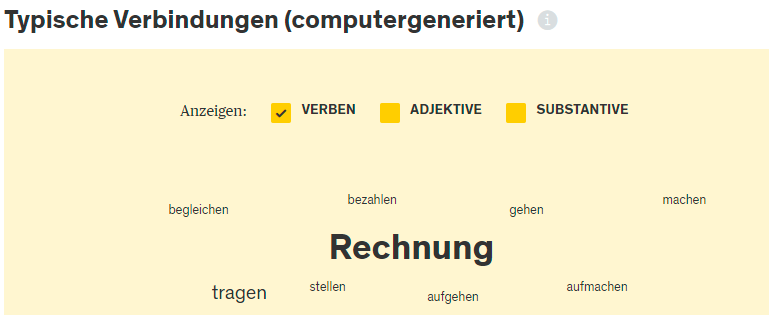

Interessant sind auch die Beispiele und Redewendungen. Hier lassen sich typische Wortverbindungen, die im Deutschen häufig vorkommen, ausfindig machen: eine gepfefferte Rechnung, eine Rechnung geht glatt auf, eine alte Rechnung begleichen. Hier gibt es auch eine optische Darstellung. Dieses Sprachwissen liegt Muttersprachler:innen nahe, aber in der Fremdsprache kommt man doch leicht ins Straucheln, wenn man das passende Verb finden muss.

Typische Verben im Zusammenhang mit dem Begriff „Rechnung“ (https://www.duden.de)

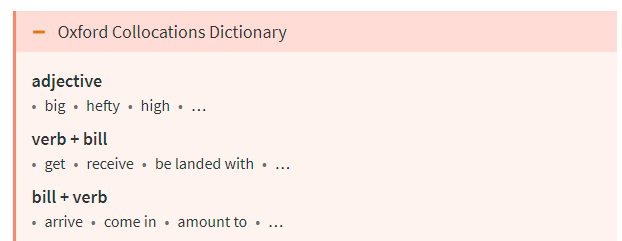

Im (britischen) Englisch ist gerade für Nicht-Muttersprachler:innen das Oxford Learner’s Dictionary unerlässlich, um diese Fragen auch in der Fremdsprache beantworten zu können. Hier haben wir ein ähnlich ausführliches Informationsangebot wie im Duden und können herausfinden, dass man in Großbritannien „bill“ und im amerikanischen Englisch „check“ für z. B. die Rechnung im Restaurant sagt. Die typischen Wortverbindungen finden sich unter der Rubrik Oxford Collocations Dictionary.

Typische Wortverbindungen zum englischen Wort „bill“ im Oxford Learner’s Dictionary (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/)

Zusätzliche Informationen

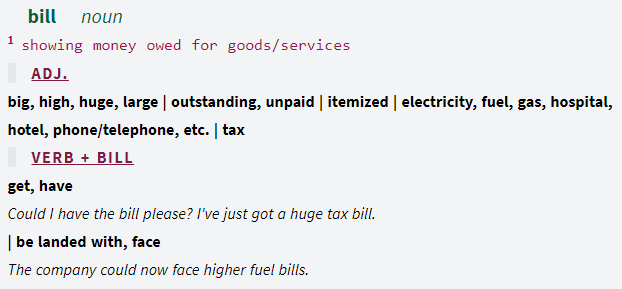

Wer ganz genau wissen will, welche Verben, Adjektive und Präpositionen je nach Bedeutung von „bill“ möglich sind, kann im Online-Kollokationswörterbuch Ozdic nachschauen.

Detailinformationen zur Verwendung des Wortes „bill“ aus dem Online-Kollokationswörterbuch Ozdic (https://ozdic.com/)

Auch wenn das Leo-Wörterbuch in diesem Beitrag kein besonderes Lob bekommt: Das Leo-Forum der aktiven Community ist eine gute Quelle, um Antworten auf spezielle Suchanfragen zu finden. Hier finden Sie oft Links zuweiterführende Quellen. Außerdem entwickelt sich Sprache bekanntlich immer weiter und wird durch den Sprachgebrauch der Anwender:innen bestimmt. Wörterbücher können nicht immer mit der Geschwindigkeit mithalten, sodass die Meinung der Muttersprachler:innen auch sehr wertvoll ist.

Fazit

Long story short: Im zweisprachigen Wörterbuch verschaffe ich mir gerne einen ersten Überblick. Als Sprachprofi in der Technischen Redaktion darf man auch mal kritisch gegenüber den dargestellten Informationen sein und sich nicht mit den erstbesten Suchergebnissen zufriedengeben. Das Überprüfen in einsprachigen Wörterbüchern oder weiteren Nachschlagewerken ist unerlässlich, um ein Gesamtbild an Informationen zu bekommen, damit die Rechnung aufgeht.

Interessanter Artikel, einer meiner Favoriten ist noch: https://wortschatz.uni-leipzig.de/de

Da stimme ich zu, das ist auch ein hilfreiches Nachschlagewerk – vor allem bei Interesse an Korpuslinguistik!

Leider habe ich in meinem Fall noch kein ideales Online-Wörterbuch gefunden. Für eine Facharbeit muss ich viele technische Informationen übersetzen. Da der Aufwand für mich allein zu hoch ist, wende ich mich noch an einen professionellen Betrieb für technische Übersetzungen.