Inhaltsverzeichnis

Auch wenn sich die Technische Dokumentation in Word oder InDesign erledigen lässt, so sind diese Programme sicherlich nicht das Optimum für diesen Zweck. Die Wiederverwendung von Inhaltsbausteinen, Varianten- und Übersetzungsmanagement – all diese Aufgaben lassen sich einfacher mit speziellen Redaktionssystemen erledigen.

Ist der Umstieg auf ein solches System geplant, stellt sich meist die Frage: Wie bekommen wir unsere Inhalte aus dem alten System in das neue? Beim Export/Import z. B. mittels XML stellen sich ganz neue Herausforderungen einfach dadurch, dass Programme wie Word und InDesign sehr eigen sind bei der Verarbeitung bestimmter Dateiformate. Was auf den ersten Blick einfach scheint, kann in der Praxis zu grauen Haaren führen. Das gilt vor allem für den Export von Grafiken.

Mit den Tücken des Grafikexports beschäftigt sich Edgar Hellfritsch im zweiten Teil dieses Artikels. Heute legen wir das Fundament dafür und schauen uns unterschiedliche Grafikformate in Theorie und Praxis genauer an.

Pixelgrafiken – Alles im Raster

Pixelgrafiken bestehen aus einem Raster von Bildpunkten, sogenannten Pixeln, denen jeweils eine Farbe zugeordnet ist. Aus der Anzahl der Pixel in Höhe und Breite ergibt sich die Bildgröße (umgangssprachlich auch Auflösung genannt).

Aus diesem Aufbau folgen charakteristische Eigenschaften von Pixelgrafiken:

- Geometrische Formen können nur als Annäherung wiedergegeben werden. Treppeneffekte bei Rundungen sind ein typisches Merkmal von Pixelbildern.

- Auch ist der Speicherbedarf dieser Dateien relativ hoch.

- Bei der Skalierung von Pixelbildern können Bildinformationen verloren gehen, wodurch die Qualität sinkt.

Typische Quellen von Pixelgrafiken sind Scanner, Digitalkameras oder die Erstellung in Bildbearbeitungssoftware wie Photoshop oder Gimp. Bekannte Vertreter sind die Bildformate jpg, gif, png, tif oder bmp. Sie unterscheiden sich in ihrer Farbtiefe (Anzahl der darstellbaren Farben), der Kompression beim Speichern und der Darstellung von transparenten Pixeln.

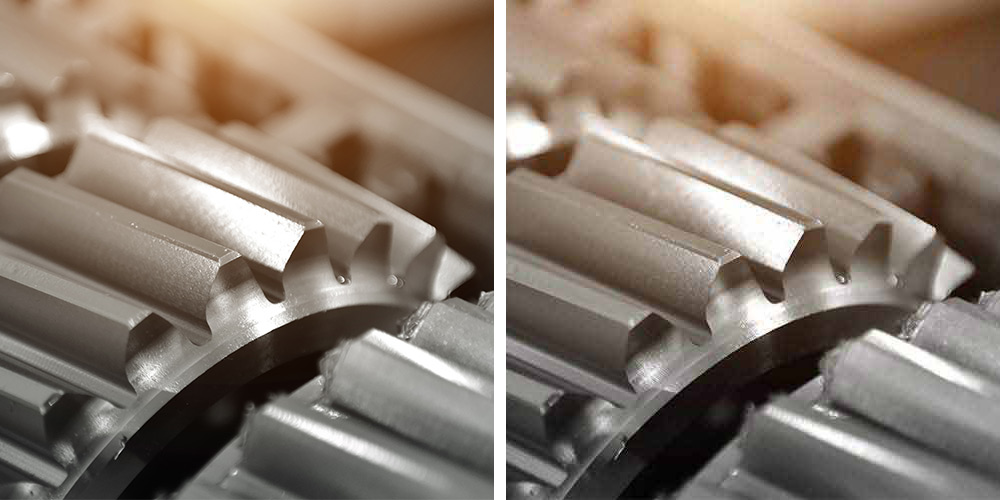

Das jpg-Format (oder auch jpeg, von Joint Photographic Experts Group) ist am weitesten verbreitet für Pixelgrafiken. Es zeichnet sich durch eine hohe Anzahl von Farben aus, kann aber keine Transparenzen darstellen. Beim Speichern kann der Grad der Kompression eingestellt werden und so kann zwischen Dateigröße und Qualität optimiert werden. Wiederholtes Speichern von jpg-Dateien führt unter Umständen zu Qualitätsverlusten (sogenannte jpg-Artefakte, siehe Abbildung).

links: Originalfoto / rechts: deutlich erkennbare jpg-Artefakte durch wiederholtes Speichern mit Kompression

Beliebt für die Erstellung von Screenshots ist das png-Format (portable network graphics). Entwickelt wurde es als Ersatz für das gif-Format, auch wenn bei png keine Animationen möglich sind. Wie gif-Dateien können auch in png-Dateien transparente Pixel dargestellt werden. Ein weiterer Vorteil: die Kompression beim Speichern ist verlustfrei, die Qualität bleibt also erhalten. Die Kompressionsrate ist abhängig von der Struktur des Bildes. Bei einfachen Grafiken mit größeren, einfarbigen Flächen und geringer Farbtiefe ist der Speicherbedarf gering. Werden detaillierte Fotos als png gespeichert, so ist die Dateigröße dagegen relativ groß.

Vektorgrafiken – Exakt definiert

Vektorgrafiken setzen sich nicht aus Bildpunkten zusammen, sondern werden mittels Kurven mathematisch beschrieben. So wird ein Kreis aus den Informationen Lage des Mittelpunkts, Radius, Linienstärke und Farbe definiert.

Die wesentlichen Vorteile von Vektorgrafiken sind die stufenfreie und verlustfreie Skalierung und der geringe Speicherbedarf. Sie müssen aber für die Ausgabe an Bildschirmen – diese basieren ja auf Pixeln – und Druckern gerastert werden.

Erstellt werden sie in speziellen Vektorgrafikprogrammen (z.B. Adobe Illustrator) oder mittels Auszeichnungssprache. Typische Formate sind z.B. ai (Adobe Illustrator), eps (Encapsulated Post Script) oder svg (Scalable Vector Graphics).

Ganz streng ist die Grenze zwischen Vektor- und Rasterformat nicht immer zu setzen. So können einige Formate auch Informationen aus beiden Welten enthalten (z.B. eps, psd).

Herstellereigene Format – Das eigene Süppchen

Neben den universell verbreiteten Formaten, arbeiten viele Hersteller mit ihren eigenen, proprietären Dateitypen. Und hier fangen dann oft die Probleme an.

Die Adobe-Produktfamilie ist z.B. darauf ausgelegt, dass Dateien nahtlos zwischen verschiedenen Anwendung ausgetauscht und weiterbearbeitet werden können. So lassen sich Photoshop-Dateien (psd) oder Illustrator-Dateien (ai) einfach in InDesign-Dokumenten (indd) platzieren und dort auch direkt editieren.

So praktisch diese Funktionen für die Anwender sind: Beim Export von InDesign-Dokumenten z.B. über XML können so Dateien extrahiert werden, die nicht ohne weiteres weiterverarbeitet werden können.

Auch Microsoft setzt auf eigene Formate: wmf (Windows Metafile) bzw. emf (Windows Enhanced Metafile) sind die speziellen Dateiformaten für den Austausch von Grafiken über Programmgrenzen hinweg, z.B. über den Weg der Zwischenablage. Erstellt man in Windows einen Screenshot über Alt-Druck (ein nicht seltener Fall in der Dokumentation) und fügt ihn in ein Word-Dokument ein, so wird dazu eine emf-Datei als universeller Container verwendet.

Je nachdem wie also Word eine Grafik intern verarbeitet, kann das Originalgrafikformat unter Umständen nicht mehr zurückgewonnen werden oder es ein Qualitätsverlust tritt bei der Umwandlung zurück zum Original auf. Auch bei eps-Dateien lässt sich mit Bordmitteln nur eine wmf-Vorschau extrahieren. Die eigentliche Datei bekommt man nur schwer heraus.

Wie Sie mit diesen Herausforderungen am besten umgehen, ist Stoff für den zweiten Teil dieses Artikels!